- 时间:

2025-11-18 - 作者:

- 来源: CNSO

|

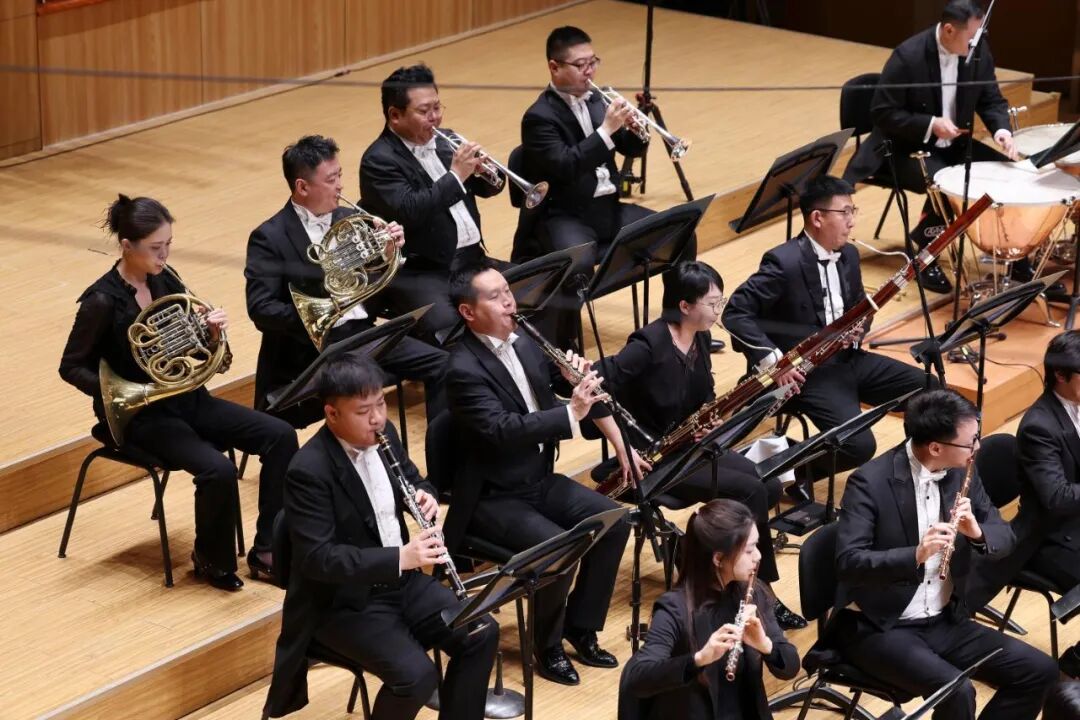

音乐会的曲目安排堪称匠心独运。从帕赫贝尔的《D大调卡农》到巴赫的《G弦上的咏叹调》,再从海顿的《G大调第九十二交响曲“牛津”》到莫扎特的《D大调第三十五交响曲“哈夫纳”》,四部作品在时间轴上构成了一条清晰的巴洛克-古典演进脉络。这种编排不仅仅是曲目的简单串联,更是一种音乐叙事的巧妙构建。在调性上,四部作品的两种调性G大调与D大调象征着音乐中的解决、回归。而海顿的“牛津交响曲”也是指挥家林大叶对音乐生涯的回顾,这首作品对林大叶而言有着特殊意义——作为第六届乔治·索尔蒂国际指挥大赛的冠军,他对古典经典作品的诠释能力备受认可,这部作品正是比赛曲目之一。而他在决赛中大放异彩的拉威尔《达芙妮与克罗埃》第二组曲在2023音乐季中也献给了国交。  林大叶选择不站指挥台、不持指挥棒,这一决定现在看来绝非形式上的标新立异。在演奏《D大调卡农》和《G弦上的咏叹调》这两首巴洛克作品时,这种指挥方式还原了那个时代音乐家们更为亲密的交流状态;而在诠释海顿与莫扎特时,则创造出一种室内乐般的细腻对话。他的手势语言简练至极,每一个动作都饱含深意——右手勾勒旋律线条,左手掌控情感张力,身体则成为整个乐团的呼吸器。这种柔中带刚的指挥风格,既尊重了古典作品的严谨结构,又释放了其中蕴含的无限激情。   特别值得一提的是海顿“牛津”交响曲的演绎。在这场音乐会上,我们听不到任何比赛场上的紧张与刻意,取而代之的是艺术家与作品间经年累月磨合出的默契与自由。他将自己对这部作品的深刻理解,毫无保留地奉献给了国交和北京听众。在他的掌控下,海顿作品中手法精练的特质被展现得淋漓尽致,在林大叶的指挥下,本曲的每个乐章都焕发出精妙的戏剧张力与细腻的情感层次。他对于乐章间对比与统一的把控,展现出对海顿古典风格的深刻领悟。第一乐章中,林大叶在开篇的柔板部分注重营造悬念感,以沉稳而内含张力的手势构筑和声的丰满与节奏的稳健,为后续快板做好铺垫。进入快板后,他迅速切换为明快利落的击拍,突出主部主题的昂扬朝气,并在副部主题的演绎中注入细腻的歌唱性。对于展开部中的调性游移与动机发展,林大叶通过清晰地提示声部进入并稍加放大内声部细节的方式,使音乐的对话性与逻辑感尤为鲜明。值得玩味的是,该乐章在结构上颇具巧思,其再现部遵循着一种悬念与惊喜交织的逻辑,能让听众持续保持期待。  第二乐章如歌的柔板中,林大叶极大地发挥了其徒手指挥的优势,以连绵而气息悠长的手部线条引导弦乐组奏出纯净而温暖的音色,尤其在高音区的弱奏处理上,达到了近乎透明的质感。他敏锐地捕捉并强化了海顿在平稳旋律中突然嵌入的力度对比与和声突转,例如那些突如其来的强奏和弦,在他手下既成为了合理的情绪爆发点,又丝毫不破坏乐章整体的静谧与沉思氛围,显示出他柔中带刚的控制力。林大叶并未将第三乐章的小步舞曲简单处理为优雅的三拍子舞曲,而是通过稍显敦实的节奏处理与富有弹性的句读,赋予其幽默与活力。在小节间的强弱对比上,他偶尔通过细微的延迟或强调,制造出令人会心一笑的节奏戏谑。在三声中部(Trio),他与木管声部密切交流,营造出更为轻柔、室内乐化的亲切感,与前后段落形成有效的色彩对比。有分析指出,这个乐章的小步舞曲色彩欢快,节奏清晰生动,堪称海顿最优秀的小步舞曲之一。第四乐章终曲中,即使在飞速运行的音符中,林大叶依然能通过清晰的手势构图让每个声部的旋律线条清晰可辨。乐章中那些"调皮"的休止符被他加以充分利用,以瞬间的静止来积蓄能量,从而使得音乐的动力感与幽默感相辅相成。在尾声部分,他不断加速并增强力度,最终以一场辉煌而充满喜悦的狂欢,为全曲画上句号,充分展现了海顿交响曲中那种生命洋溢的活力。国交展现了令人惊喜的灵活性。弦乐声部的细腻处理、木管声部的精准对答、铜管声部的温暖音色,无不体现出指挥与乐团之间建立的深度默契。  下半场在林大叶的指挥下,莫扎特《第三十五交响曲"哈夫纳"》焕发出令人惊叹的生机与光彩。他以精准而富有弹性的手势,在第一乐章"精神饱满的快板"中塑造出挺拔昂扬的音乐形象,既保持了古典风格的严谨结构,又通过细腻的力度变化凸显了莫扎特音乐中特有的戏剧张力。在第二乐章的行板中,林大叶以绵长悠远的气息控制,引导弦乐声部奏出如歌的旋律线条,那些精妙的强弱对比在他手中化为丰富的光影层次,在宁静中蕴含着深刻的情感张力。进入第三乐章的小步舞曲,他的处理在典雅庄重中暗藏机锋,通过极具弹性的节奏处理赋予这首传统舞曲以灵动的幽默感;而在三声中部的演绎中,他与木管声部默契的眼神交流,营造出室内乐般的亲切对话。最令人叹为观止的是他对终乐章急板的驾驭,风驰电掣的速度却始终保持各声部的清晰剔透,那些灵巧的休止符和突如其来的强弱对比在他手中化为令人会心一笑的音乐幽默,最终在不断累积的能量中推向辉煌而欢腾的尾声。音乐会的最高潮出现在莫扎特的末乐章。林大叶用双手如同点燃火种的普罗米修斯,瞬间激发了乐团积蓄已久的能量。快速音符如溪流奔涌,音乐在严谨结构与即兴自由之间找到了最佳平衡点。那一刻,听众仿佛真的穿越回了那个被称为“美好时代”的古典时期,亲眼见证着音乐史上最纯粹的美学追求。这场演绎既忠实再现了莫扎特古典风格的纯净均衡,又充分释放了作品中蕴藏的生命活力,展现出指挥家对古典音乐精神的深刻理解与卓越掌控力。  面对《D大调卡农》与《G弦上的咏叹调》这两首极易流于俗套的经典,林大叶以一种“去芜存菁”的智慧,为其成功地赋予了罕见的高雅品格与精神深度。在《卡农》中,他刻意摒弃了常被滥用的浪漫化煽情,转而以沉稳内敛的手势,严格控制着行进的速度与力度,将聆听的重心从熟悉的旋律线条引向了复调结构本身精密的逻辑美感。他让各个声部如建筑师般清晰冷静地次第进入、交织与对话,使得这首巴洛克作品洗尽铅华,回归其严谨、均衡与理性的本质。随后在斯托科夫斯基改编的《G弦上的咏叹调》中,林大叶则展现了截然不同的掌控力。他并未沉溺于旋律的绵长感伤,而是以极度绵长而克制的气息,引导整个弦乐声部营造出一种内省而虔诚的冥想氛围。在他的指挥下,音乐脱离了单纯的悦耳,化为一条在寂静中沉稳流动的深邃河流,那盘旋于G弦之上的咏叹,不再是表层的忧郁,而升华为一种带有哲思意味的、庄严肃穆的歌唱。这两首作品的接连呈现,共同完成了一次对“通俗经典”的卓越重塑——林大叶通过挖掘并强调其原初的巴洛克精神与结构力量,让听众在最熟悉的旋律中,听见了前所未有的纯粹与崇高。   音乐会的标题“牛津遇见哈夫纳”本身就是一个充满智慧的构思。海顿的《“牛津”交响曲》是其成熟期的杰作,因1791年英国牛津大学授予海顿“音乐博士”荣誉学位时演奏而得名;而莫扎特的《“哈夫纳”交响曲》则源于他为萨尔茨堡贵族哈夫纳家族创作的庆典音乐。这两部标题关联学识与贵族的作品同台,本身就充满了对古典主义美好时代的致敬意味。在这场音乐会中,“重返”不仅是时间上的回溯,更是美学上的回归。从帕赫贝尔《卡农》中那严格的复调形式与灵活的变奏形式的巧妙融合,到巴赫《G弦上的咏叹调》那深沉的歌唱性旋律,再到海顿与莫扎特交响曲中那完整的双管编制、丰厚的音响和清澈透明的配器效果,林大叶与中国交响乐团共同向我们证明,古典主义的纯净与均衡,在当今这个纷繁复杂的时代依然具有打动人心的力量。美好时代从未远离,它一直在那里,等待着我们一次次重返,一次次重逢。这场音乐会最动人的地方或许在于:它让我们相信,在这个变幻莫测的时代,总有一些永恒的美好值得回归,总有一些纯粹的价值值得守护。而音乐,始终是我们重返美好的最短路径。

撰稿:张听雨、胡玛李赫 责编:张露予 摄影:罗维 排版:陈婧 |

京公网安备 11010502034423号

京公网安备 11010502034423号